7/25勉強会報告:医療現場におけるアドホック通訳

7月の勉強会は、医療現場におけるアドホック通訳について考えました。話題提供者の橋本さんはCOVID19パンデミックの時期に愛知県内の保健所で患者さんの電話対応や疫学調査に携わった経験をお持ちです。その際に日本語に制限のある患者さんへの対応に苦慮したことから、現在は保健医療現場におけるコミュニケーションのあり方を研究しています。

アドホック通訳とは、専門的な通訳トレーニングを受けておらず、第三者的な立場でない人による通訳のことで、家族・同僚・友人による通訳がこれに当てはまります。また、保健医療提供側職員(例えばバイリンガル職員など)による通訳でも、通訳のトレーニングを受けていない場合はアドホック通訳に該当します。アドホック通訳には医療安全・医療倫理・通訳者保護等の点からさまざまな問題が指摘されていますが、保健医療の現場では多く利用されているのが現状とのことです。

外国人患者への言語対応手段としては、翻訳機や翻訳アプリ(ポケトークやGoogle翻訳など)を使う、翻訳された文書や指さしシートを利用する、やさしい日本語で対応する、医療通訳(対面、電話、ビデオなど)を使うなど、様々な手段があります。それにも関わらず、多くの問題を抱えるアドホック通訳が多用されているのはなぜか?橋本さんは病院から家庭でのセルフケアへの移行の接点となる薬局に着目し、愛知県内の薬局に言語対応手段についてのアンケート調査を実施しました。

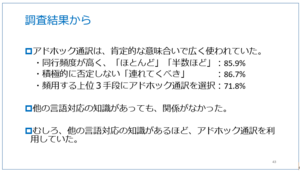

調査結果からは、橋本さんの経験どおりアドホック通訳が広く使われていることがわかりました。また、橋本さんの当初の予想は、「他の言語対応手段を知らないからアドホック通訳に頼っている」でしたが、実際はその逆で、いろいろな言語対応手段を知っている薬局ほど、アドホック通訳を多く利用している傾向があったとのことです。

この結果を踏まえて、橋本さんは今後の展望として、アドホック通訳をただ否定するのではなく、アドホック通訳の課題を周知すること、利用の許容範囲を示すことをあげました。

*********

今回の参加者には、実際に外国籍患者の受診支援に携わっている人や、通訳派遣の現状をご存じの方もいて、その方々から現場の様子をご紹介いただけました。また、医療通訳に関する法整備や利用しやすさも今後の検討課題として紹介されました。

参加者からのコメントには「アメリカやオーストラリアは通訳をつけることは義務とのことだが、費用負担やどういう仕組みになっているのか」との質問もありました。橋本さんの回答は以下です。

【費用負担について】

アメリカ

Title VI of the Civil Rights Act(1964年)による義務

原則として患者は無料、医療機関が負担

MedicaidやMedicare、一部の州は通訳費用を公費で補助

例:カリフォルニア州などはMedicaidにおける言語サービスを部分的に補助

一部の保険会社が負担するケースもあり。

オーストラリア

多文化政策とTIS National(政府運営通訳サービス)

医療機関または政府が負担、医療従事者がTIS Nationalに依頼すれば、費用はTISが請求し、患者には請求されない。

公共医療制度(Medicare)利用者は無料

イギリス

NHS(国民保健サービス)における無料提供

患者は完全無料、NHSが運営費用に含めており、公費(税金)から賄われている。(医療者側のマニュアルには、「通訳が必要な場合は必ず手配すること」が記載されている。)

いずれも法的根拠や公的ガイドラインのもとに、公的機関や医療機関に手配義務を課しているようです。

******************

多文化共生の先進国では、通訳派遣は医療訴訟のリスクを避けるための機会費用、と理解されているのかもしれません。いずれにしても、医療現場でのアドホック通訳について知る機会となりました。橋本さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。