【3/28勉強会報告】リハビリテーション分野から考える日本で暮らす外国ルーツの人たちへの支援

今回は国際医療福祉大学小田原保健医療学部の河野眞さん(BiPH会員、国際リハビリテーション研究会代表)をお招きして「リハビリテーション分野から考える日本で暮らす外国ルーツの人たちへの支援」というテーマでお話しいただきました。河野さんは作業療法士としてJICA海外協力隊やNGOで開発途上国で活動され、その時の経験をもとに、CBR/CBIDの視点から日本に住む外国ルーツの人のリハビリテーションの研究に取り組まれています。勉強会では河野さんの研究テーマに絡んでいくつかのトピックをお話しいただきましたが、ここでは作業療法における在留外国人に関する研究と、支援者等による在留外国人支援の課題についてご報告します。

まず、「作業療法における在留外国人に関する研究」について。海外と日本とでは対象や方法が違うことがわかりました。例えば海外文献では移民・難民全体を対象とするものが多いのに対し、日本の文献は障害のある移民・難民に関するものが大半でした。その傾向は研究方法にも表れていて、海外文献では大規模公開データによる調査やランダム化比較試験(RCT)を含む介入研究などが多数を占めるのに対し、日本文献は全部が質的研究や事例研究とのことでした。河野さんは日本の作業療法士について「在留外国人という集団に対する意識の薄さ」、つまり、在留外国人を特殊な個別事例として扱っており、いまや360万人近くいる在留外国人全体の健康や生活課題に意識が向いていないのではないか、と懸念していました。

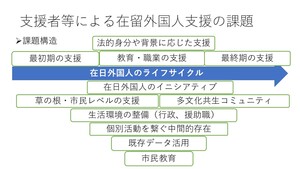

次に、「支援者等による在留外国人支援の課題」について。河野さんは所属先で在留外国人支援関係者を講師として迎えて、ライフサイクルを通じた在留外国人のウェルネス支援の現状と課題を検討する市民公開講座を開催しました。在留外国人が直面する課題は多様かつ重層的で、法的身分や背景に応じた支援が必要であるとのことでした。また、支援の提供についても、公的あるいは専門職の支援だけでなく、草の根レベルやコミュニティでのインフォーマルな支援も必要とのこと。そのためにも日本人に対する市民教育が大切だと理解しました。

*************************

参加者からのコメントを一部ご紹介します。

・在留資格によって求められる医療サービスが異なる可能性を感じました。

・私は、現在大学の理学療法学科に通っており、卒業研究で外国人患者の対応について研究していきたいと思っていて、何か知れることがきっとあると感じ、今回この勉強会に参加させていただきました。勉強会を通して自分の視野をさらに広げていくことができたと感じました。貴重なお話を聞かせていただき誠にありがとうございました。

************************

いまや360万人近くいる在留外国人の人びと(&外国にルーツを持つ人びと)が日本で安心安全に暮らすためには、日本人側の啓発が欠かせません。河野さんは介護・看護・リハビリテーションの従事者が多文化対応力を向上できるような取り組みも始めています。そのうちの一つに、訪問ケア従事者を対象とした多文化対応力支援があり、これにはBiPHも協力しています。今後の展開をお見守りください。

河野さん、そして勉強会にご参加くださった皆さん。どうもありがとうございました。